ロボットやアバターが当たり前のように存在し、人と共生する社会。私たちは、そんな未来の実現を目指して研究開発に取り組んでいます。

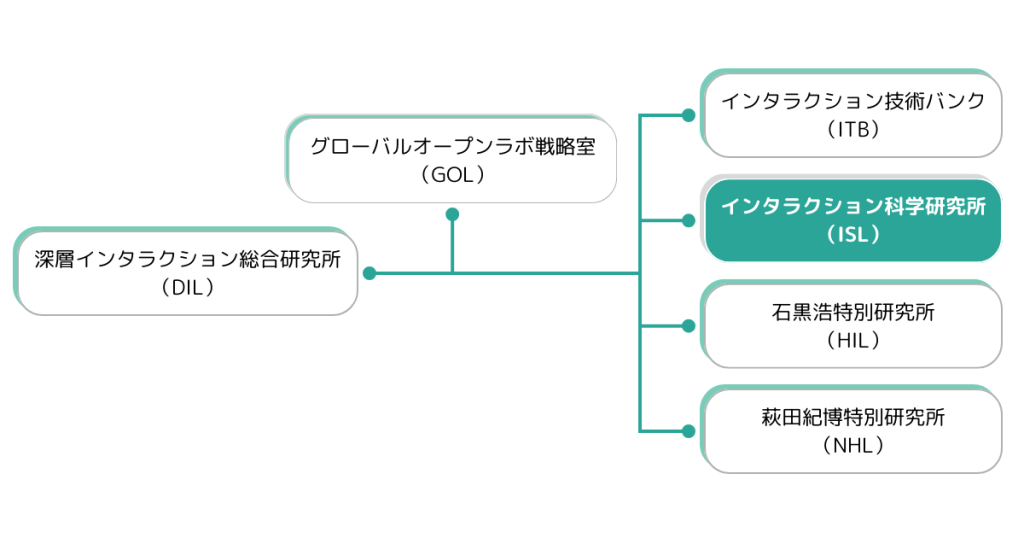

インタラクション科学研究所(ISL: Interaction Science Laboratories)は、人と触れ合う距離で動けるロボット、ヒトと協調する自動運転、モラルインタラ クションなど、人の認知的インタラクションに関する研究を進めています。

人とロボット、人とアバターのより良い関係性を築くための技術を追求する研究所です。

ロボットがただの機械ではなく、社会とつながるための架け橋になる。

そんな世界を実現するため、私たちは3つの研究室で、多角的な視点から研究を進めています。

ヒューマンロボットインタラクション研究室(HR)

ヒューマンロボットインタラクション室では、日常生活の場で、人と関わりながら活動するロボットの実現をめざしています。ロボットをリアルワールドで活動させるために必要なセンサネットワークや認知情報処理技術、人との関わり合いを自然で円滑にするためのインタラクション技術を研究しています。

エージェントインタラクションデザイン研究室(ID)

エージェントインタラクションデザイン研究室では、ロボット、擬人化エージェント、人等の様々なエージェントを通じて人々の生活を支援するための研究開発を進めています。実環境での触れ合いを伴うインタラクションを通じて、保育や介護・医療や学習等を支援するサービスを対象とし、人とエージェント間のインタラクション設計に関わる工学や認知心理学、脳科学などの分野横断的な研究を進めています。

環境知能研究室(AI)

環境知能研究室では主に運転や歩行など人の移動を対象としながら、環境とのイ ンタラクションにおける人の認知・判断・行動の能力を拡張することを目指し て、視聴覚・体性感覚による外界および自己運動の認知モデル構築、移動行動の 計測・分析、行動変容のための情報提示技術の開発等に関する研究を進めています。

所長ご挨拶